黄宗贤&谭榜眼|抗战时期乡愁的视觉表征与叙事——兼论“乡愁美术”研究范式的建构

- 2025-03-05 19:20:49|

- >新闻中心

抗战的全方面爆发改变了中国现代艺术的发展轨迹,为现实而艺术成为主流声音。但是,现实并没有完全将艺术规约到一种模式之中。文化艺术界依然在特定的语境中,从实践和理论两种形态,持续着中国艺术现代性的探索与讨论。目前,学界对于这一时期艺术的研究仍多聚焦于抗战宣传、现实题材与本土化等热点话题,而对于战时漂泊流亡艺术家的“乡愁”体验与艺术表达关注不够。本文以“乡愁”为切入点,希望可以更加立体地探究抗战背景下,艺术家“个人遭遇”与“家国情怀”之间的情感交织,从而明了艺术家如何借助“乡愁”主题,在国族集体概念之下维护自我的连续性。以乡愁视角反观抗战时期中国美术的多维表达,有助于探索中国现代艺术发展的多元面向,并为该领域的研究提供一条新的路径。

“乡愁”作为人类文艺永恒的主题之一,始终贯穿古今中外的文学和艺术。从《诗经·小雅·采薇》里的“昔我往矣,杨柳依依;今我来思,雨雪霏霏”,到汉乐府民歌《悲歌》中的哀诉“悲歌可以当泣,远望可以当归”,再到李白《静夜思》中脍炙人口的“举头望明月,低头思故乡”,乡愁这一主题在中国古代留下了大量的文学艺术经典。此外,华亭鹤唳、莼鲈之思、文姬归汉等流传千古的思乡念家之典故,至今仍被世人歌颂。而西方亦从古希腊时期便开始关注和表现乡愁,盲眼诗人荷马(Homer)所著的《奥德赛》(The Odyssey)正是一部关于归家的史诗。

在中国现代百年美术的发展变革中,1931年“九一八事变”拉开抗日战争的序幕,日军占领东三省导致大量民众流离失所;1937年“卢沟桥事变”标志着抗战的全面爆发,大量文化精英和艺术家们被迫从东部走向西部,使得中国文化的空间格局在整体上被重构,并形成了中国现代美术史上独特的“本土西行”现象。就中国现代艺术而言,此次“西行”可谓是一次对于民族、民间艺术的全面探索。但就本质而言,它更是一次战争下的流亡。背井离乡的艺术家们怎能不生发“乡愁”,不创作“乡愁”主题的绘画呢?因此,“乡愁美术”应是抗战美术的重要组成部分,也应是中国近现代美术史研究的重要课题之一。

目前,学界对于“乡愁美术”的研究基本停留在初级阶段,更遑论抗战时期的“乡愁美术”了,甚至此概念的合法性还可能遭受质疑。事实上,在“乡愁”主题的创作实践中,艺术与文学并驾齐驱,“乡愁”不仅在文学家的诗词文章里被吟诵抒发,亦在艺术家的笔触墨迹中流淌。但是,相对于“乡愁文学”在文学界的“显学”地位,艺术界针对“乡愁艺术”的理论建构和研究则明显滞后,既没有形成一套科学的理论范式,更缺少相应的专著和论文。改变学术研究与“乡愁艺术”不对称的状态,弥合理论观照与创作实践之间的裂痕,建构“乡愁艺术”研究体系,提升“乡愁艺术”研究的水平是学界应该为之努力的。

当然,“乡愁文学”的研究成果虽然已经有所积累,但仍然处于探索阶段,正如张叹凤坦言:“迄今为止,‘乡愁’(包括乡愁诗、乡愁小说、乡愁散文、乡愁专题片等)作为一个特定概念在很多行文中还是要特别加上引号使用的,这一则说明它作为文艺理论的名称尚是新生事物,处于探索、试用阶段;二则作为特定的理论术语,尚未得到时间的检验认可和定论的地位。”此亦表明,现在着手“乡愁艺术”的研究不算为时过晚。此外,由于文学与艺术之间的诸多共性,“乡愁文学”的研究范式亦可以为“乡愁艺术”的理论建构提供经验与参照。“乡愁艺术”理论体系的建构也应分化出乡愁美术、乡愁电影与乡愁音乐等更加精细的研究领域,“乡愁美术”的合法性由此得到确立。

“乡愁文学”的探索呈现出多元发展的趋势,在概念的界定上就有不同的表述,彰显出该领域的研究活力。张叹凤等人将之称为“乡愁文学”,而以戚涛为代表的学者则将之称为“怀旧文学”。那么对于艺术而言,同样也可能产生“乡愁艺术”和“怀旧艺术”的称谓分歧,为了避免混用,必须进一步考证二者的内涵与外延。虽然张叹凤和戚涛等人并没有明确针对“乡愁”与“怀旧”进行系统讨论,但是在他们的行文之中,已经彰显出各自的偏好及其背后的原因。张叹凤与戚涛都曾借助英文单词nostalgia来讨论乡愁与怀旧的异同。前者在对“乡愁”词语解义时强调二者的相同之处:“直到1920年左右,nostalgia的另一个意思‘怀旧之情’出现,这个用法在今天很广泛。显然这与汉语‘乡愁’的‘愁’字这种形态与表意方面较为感伤的色彩与情怀意蕴更为吻合。”而戚涛则强调了二者的差异性:“多数学者对怀旧的理解还停留在传统阶段。按照传统的理解,怀旧是对故乡或过去美好时光的眷恋之情。然而按照当代理论,怀旧的核心是对归属感的追寻,而怀旧的客体,即怀旧者所眷恋的事物,是‘通过记忆和欲望想象出来的’,因而并不局限于故乡和过去。但凡能带来归属感,怀旧可以指向任何‘神圣的他乡、另一种时间、或者更好的生存状态’。这一理解大大拓展怀旧的内涵。”

为了避免“乡愁”的传统理解产生歧义,戚涛借助西方理论将之替换为“怀旧”,并衍生出“怀旧理论”和“怀旧文学”。但是将乡愁等同于“对故乡或过去美好时光的眷恋之情”,实则是将乡愁的含义简单化、狭隘化了。张叹凤深刻体认到“乡愁”之丰富意涵:“除了思乡这一直观、原始、朴素的定义外,凡现实理想不能实现的人生价值寻找与心灵归宿、寄托,以及更深层次的对与自由意义、个体价值的缅怀、审视、追思,对人的本质意义以及终极目的的向往、家园、民族、人类的关联,这些精神活动与之对应的感发情怀,都可能在‘乡愁’一词主题题旨、题义的辐射与系统包容中。”如此看来,“乡愁”一词不仅更具包容性,也更具有哲学内涵。“乡愁美术”概念的合法性在此进一步得到确认。

在厘清了“乡愁美术”的概念之后,还需要明了抗战与“乡愁美术”之间学理上的逻辑关系。以乡愁为切入点研究抗战时期的美术,不仅有助于丰富“乡愁美术”的体系建构,亦能为中国抗战美术的研究开拓新视野。芭芭拉·卡森(Barbara Cassin)阐明了引发乡愁的主要因素:“背井离乡和落叶归根:这就是乡愁”,但这也仅仅只是“乡愁”产生的第一重原因。“家”与“国”在很多时候共享着同一套“符号——意义”体系。美籍华裔人文地理学家段义孚(Yi-Fu Tuan)也强调了故乡与国家之间的密切联系:“爱国主义其实意味着对出生地的热爱。”在抗战背景下,故乡与国家的关系被进一步强化。因而在此意义上,“乡愁”的产生与表达有了另一重含义,即对国家危亡的担忧以及团结国民、抗战建国的期盼。

文学领域也十分重视乡愁与战争之间的连接,虽然这些研究并未聚焦中国现代,但是这一趋势就足以说明乡愁与家国之间的因缘关系。张叹凤在梳理中国乡愁文学类型与审美特征的时候,着重考量“造成人生离散的种种原委关系”,并将其大致归纳总结为九类,其中第一类便是“战争动乱”,他在书中写道:“在这里,乡愁无疑是回归本质与人性温暖一面的正常反应与某种精神渴求、象征……文学家所记录与描写的因战争而起的悲剧事件与乡愁情常,更是举不胜举。”深入分析上文,不难发现古代的“兼并战争”与现代的“侵略战争”在本质上虽别无二致,但是在情感的表达与抒发上却差异明显。“古代文学”在于强调“人类战争这一行为悲剧与可怕遭遇对人类的影响是多么巨大,在时人的心灵所留下的阴影是多么的浓重深刻”。但对于抗战而言,面对日本的侵略,救亡图存的现实吁求必然使乡愁的艺术表达转化为团结抗日的号角,因此对“回归人性温暖的精神渴求”在一定程度上将会被抑制。

无独有偶,禹建湘将文学乡愁分为三个层次:个人化情绪的“小乡愁”、怀念故国山河的“大乡愁”以及文化基因传承下的“文化乡愁”。他在进一步阐明“大乡愁”时写道:“在家的基础点上,对故乡的乡愁就上升为对故园和国家的乡愁。从爱国诗人屈原开始,就在情感上达到了爱家与爱国的统一。”恰如屈原在《哀郢》里的悲叹:“鸟飞反故乡兮,狐死必首丘。”禹建湘对于“大乡愁”的观照依旧聚焦于传统文学,并列举隋唐的边塞诗来强调此类作品“使人浓烈地感受到征人思想的凄苦和浓郁不解的家国之念”。至于抗日战争时期的乡愁,则被禹建湘置于整个现代背景之下,他在文中写道:“现代以降……乡愁都指向同一个端点——中华文化,这同时也是乡愁想象的共同起点”,并以此强化了中西文化交流中的“文化乡愁”,彰显出战时“乡愁”的另一重内涵——对中华传统文化的捍卫。正如黄宗贤在文中所述:“抗战不仅是中华民族的救亡战争,也是一场捍卫民族尊严的文化战争。”

此外,魏策策在讨论乡愁文学时更是直接将“乡愁“与“国愁”并论,探讨抗战时期中国乡土文学中“乡愁”情感的表达与转向。值得注意的是,魏策策在论文中多次借助沈西苓的电影《乡愁》和吴祖光导演的同名影片《乡愁》(后改名《山河泪》),以此来论述“通过影视的再造,个体的故乡记忆和乡愁书写与家国乡愁同频共振,乡愁转变成了国愁,起到了团结民心、民族认同的作用”。但不可否认,魏策策对于《乡愁》电影的分析仅限于故事内容,侧重于文学叙事而非艺术表达。因此,即便在文艺学的范畴下打量,该文章仍立足于“乡愁文学”的本位,并未真正迈入艺术的研究领域。这提醒广大艺术研究者们,在提倡跨学科研究的当下,抗战时期“乡愁艺术”的研究正在被“外界”关注。

当然,除了战时流亡的现实困境助长了艺术家“乡愁”情愫的滋生,中国文化格局在空间上的重构亦为“乡愁美术”的生发提供了契机。抗战全面爆发迫使大量艺术家从东部走向西部,但是这场“西行”运动不仅意味着地理空间的方位变迁,更重要的是它改变了艺术家们切身的生活环境。抗战全面爆发之前,诸多文化精英主要集中生活在都市化程度较高的东部区域,如上海、北平和杭州等地。“七七事变”之后,艺术家们被迫离开现代化的城市,迁徙至西南一隅。从现代化都市到边陲乡村的空间挪移,伴随着复杂的身心体验,也为艺术家们创作“乡愁美术”提供了养料。丰子恺曾在《辞缘缘堂——避难五记之一》中直言:“我家自迁乡后,虽在一方面对于后事忧心忡忡;但在其他方面另有一副心目来享受乡村生活的风味,饱尝田野之趣,而在儿童尤甚。他们都生长在城市中,大部分的生活在上海、杭州度送。菽麦不辨,五谷不分。现在正值农人收稻、采茶菊的时候,他们跟了茂春姑夫到田中去,获得不少宝贵的经验。”

总而言之,抗战与“乡愁美术”无论在现实层面,抑或文化心理层面都存在着密切的因缘关系。然而,目前学界对于战时美术的观照依旧多聚焦于抗战宣传、现实题材、本土化等主流话题,忽视了乡愁对战时流亡外地的艺术家之重要体验与抒发。以乡愁切入能更立体地探究抗战背景下艺术家“个人遭遇”与“家国情怀”的交织与纠葛,从而突破抗战艺术史研究的传统范式,丰富中国抗战艺术史的研究成果。

段义孚详细探讨了乡愁产生的内在逻辑:“对故乡的强烈的依恋可能十分不同于任何明确的神圣性概念……人们之所以会出现潜意识性质的却深沉的依恋是因为熟悉和放心,是因为抚育和安全的保证,是因为对声音和味道的记忆,是因为对随着时间积累起来的公共活动和家庭欢乐的记忆。这种恬淡类型的依恋是难以阐释清楚的。”段义孚虽然尽力从人类经验的视角出发,剖析产生乡愁的内在因素,且总结出多条规律,但仍然承认其复杂性,并表明“难以阐释清楚”。抗战的特殊时空背景更为“乡愁美术”的表达增添了一层文化情愫,使之成为塑造国族认同的视觉表征。

20世纪初期,一大批有志青年艺术家漂洋过海,前往欧洲学习先进的写实技法,企图以“他山之石”为中国艺术的现代化发展注入活力。虽然这群艺术家为了学习“西画”远渡重洋,但是他们却未被“西化”。甚至随着他们在欧洲不断研习,日渐体悟到华夏文明的伟大,浓厚的“文化乡愁”也由此生发。此后,“九一八事变”进一步强化了留学艺术家群体的国族认同,从而激发他们转向对中华传统文脉的触摸与探索。不少艺术家在抗战全方面爆发前夕陆续归国,投身于中国现代艺术的建设与发展,“卢沟桥事变”爆发后,“本土西行”运动将“文化乡愁”推向高潮。未能归国的艺术家则因长久的思念与故国的动荡,使乡愁的种子在异国生根发芽。

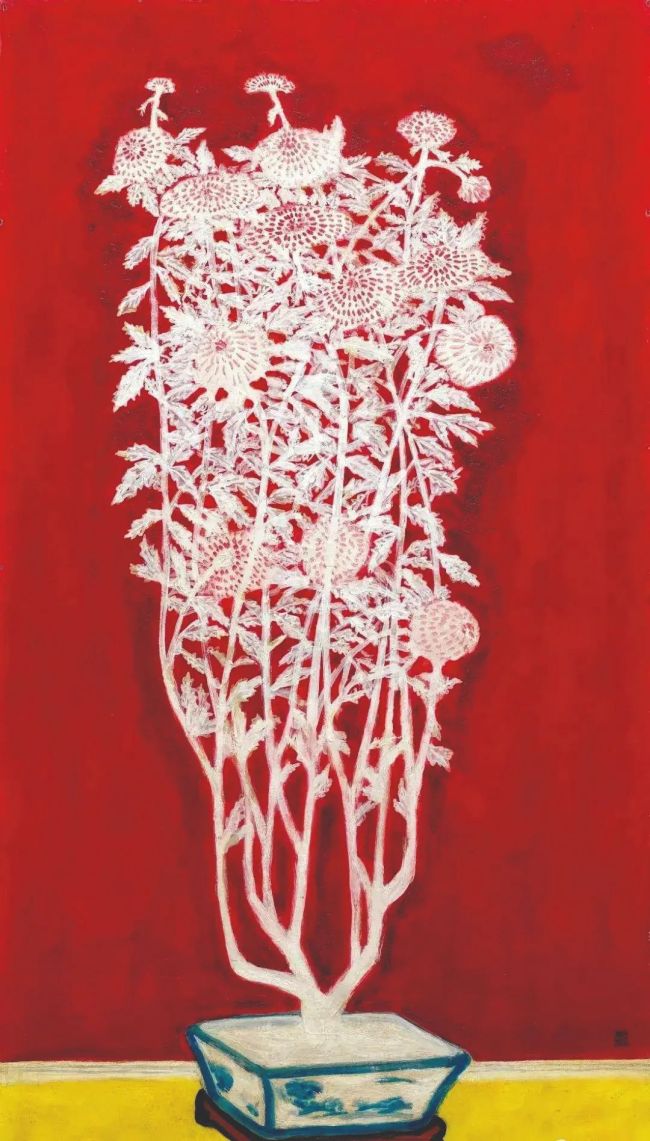

常玉作为长期客居海外的华裔艺术家,“乡愁”的情愫已经融入他的血液与骨髓,“旅居异国四十余年,常玉的乡愁,仿佛被封存的酒,在沉默的瓮中,岁月愈久,愈见浓郁醇冽。”吴冠中在谈论常玉绘画中的乡愁时写道:“他的作品中流淌的偏偏是母土的情愫,被深深掩埋的乡愁倒化作了他艺术的种子,他属于怀乡文学的范畴……淡淡的乡愁浓缩成巴黎游子的画图,人们于此感染到他作品的魅力。”吴冠中更是将其画作里的中国元素总结为:“一目了然显示了中国民间剪纸、漆绘装饰等工艺的变种。”常玉于1940年至1950年间创作的《青花盆中盛开的菊花》(图1)便是吴氏言辞的最好图证,画面中大胆使用艳红与金黄两种色彩,正是中国民间喜庆中最常见的色彩。此外,朱红背景下的白色菊花恰似剪纸剪去的空白,而画面整体的艺术风格又体现出中国传统漆器工艺品的精美与灵动。

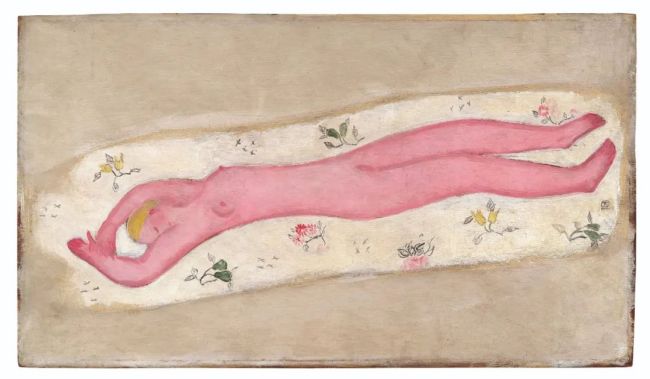

“乡愁”时常幻化成常玉画作背景中若隐若现的符号。他的许多画里,在放置花瓶或容器的桌子上,在躺卧的女性身体下,常常衬垫着一块似乎是丝绣的布巾。在这些布巾上大量出现花卉、佛手等瓜果吉祥图案,除此以外还有许多“铜钱纹”“中国结”“寿字纹”等带有祥瑞意涵的纹饰。“常玉30年代以来创作的《毯子上的裸女》、《碎花毯上的粉红裸女》(图2)、《红毯双美》等系列画作中,背景点缀的民间图案等中国元素,或许是来自童年家中丝绸厂的一丝乡愁,这似乎是他受到故土文化熏陶的本能反应。”常玉在抗战时期对于中国传统符号的运用,无疑有助于中国文化的国际传播,并对战时中国的文化外交起到了推波助澜的作用。

相对于常玉等旅居欧洲的艺术家来说,学成归国的艺术家则更为直接地彰显出“乡愁”与文化抗战的内在联系。常书鸿在回忆录里写道:“在巴黎看到敦煌的绢画,在柏林又看到吐鲁番的壁画,我从心底里感到,祖国艺术无疑在世界艺术史中拥有崇高的地位。我决心回国后一定要很好地吸取祖国古典艺术的精华,并且发扬光大,使它放射出更加绚丽夺目的光辉!”此语竟然成为谶文,预言了他后半身的艺术事业。广大艺术家们在此期间,走进西南民族、民间,广泛汲取传统文脉的养料,创作了一大批具有“文化乡愁”底色的艺术作品,为现代中国艺术的本土化发展奠定了坚实基础。

在战火纷飞的年代,现实的痛苦遭遇必定会给个体带来失落与焦虑。打捞传统文脉固然有助于缓解艺术家的忧思,但却未必能够很好的满足他们慰藉心灵的需求。因此,虽然抗战时期的美术创作在集体层面上仍强调“抗战建国”的任务;但在个人层面上,“乡愁美术”依旧成为许多艺术家冥构美好他界的重要方式,以求在社会巨变中维护自我连续性。在“怀旧理论”看来,怀旧是一种逃避,更是一种想象性的补救策略,其目的是:“帮助怀旧者调整、补偿现实所造成的痛苦,构建一个和谐、完整的自我身份。”乡愁作为怀旧的重要表现形式之一,“乡愁美术”当然也存在桃花源式的视觉建构,其中尤以丰子恺在抗战期间创作的“美好家园”漫画最具代表性。此类“乡愁美术”往往具有着强烈的弱化主体倾向,为了疏离现实,因而十分强调客体表现,即着重塑造画面中的时间与空间。正如庄沐杨所指出的:“这些以乡愁为题的风景漫画都利用山水风景为画面构图提供了更为丰富的层次,并带来更加强烈的空间感。”

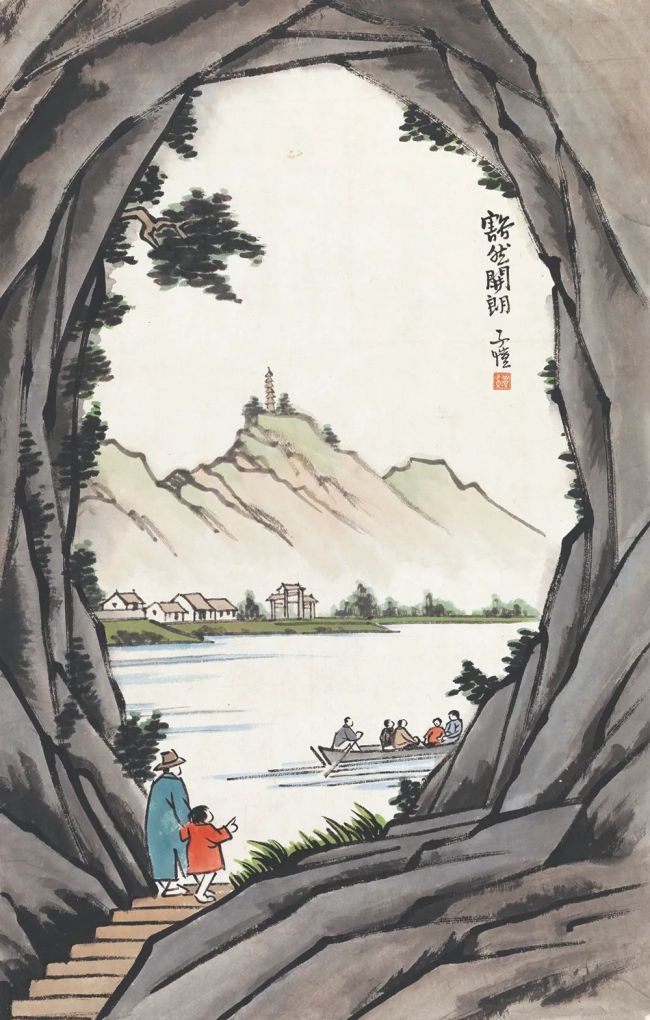

庄沐杨在论文中重点分析了丰子恺对于杭州这个第二故乡的怀念,并以此来解释为何丰子恺在抗战期间创作了大量与西湖风光极为相似景观的原因。该阐释不无道理,正如丰子恺在其逃难日记中回忆时曾写道:“杭州可以说是我的第二故乡……我们行了一程,西湖忽然在望……如今在仓皇出奔中再见它,在颠沛流离中和它告别,我觉得非常惭愧,不敢仰起头来正面看它。我摸出一块手帕来遮住了脸,偷偷地滴下许多热泪来。”丰子恺对石门湾和杭州的怀念,正是其于抗战时期创作“乡愁美术”的重要原因之一。但是,丰子恺的乡愁不仅是一种具象的乡愁,更是出于对安稳生活的向往与怀念,是艺术家在抗战时期的自我救赎。正如怀旧理论所言,“怀旧本质上是一种间接补偿策略:用对象征时空的认知建构,补偿现实中的缺失”。丰子恺的《豁然开朗》(图3)、刘开渠的雕塑《工农之家》以及齐白石的《桃花源》等都表明“乡愁”蕴藏在艺术家乌托邦式的美好幻想之中。“乡愁”作为一个漂浮的能指,成为兼容艺术家“个人情感”和“家国情怀”的重要主题。

违法和不良信息举报(涉未成年、网络暴力、谣言和虚假有害信息举报)电话:监督及意见反馈邮箱

- 上一篇:走进胡昕金漆镶嵌作业室

- 下一篇:新春非遗阛阓:手艺艺品的魅力与文明传承